生活污水处理的技术体系与全场景治理方案

生活污水处理作为水污染防治的核心环节,直接关系到水环境质量改善与水资源循环利用。随着《“十四五” 城镇污水处理及资源化利用发展规划》的推进,生活污水处理已从 “末端治理” 向 “系统治理” 升级,形成了涵盖技术研发、工程应用、运营管理的完整体系。本文系统解析生活污水处理的关键技术、分场景解决方案及行业发展趋势,为城乡污水处理项目提供专业参考。

一、生活污水处理的核心技术体系

生活污水处理技术根据污染物去除原理,可分为物理处理、化学处理、生物处理三大类,实际应用中多采用组合工艺以实现高效净化:

-

物理处理单元是污水净化的第一道屏障,通过格栅、沉淀、过滤等工艺去除悬浮物质。格栅机(栅隙 10-20mm)可截留污水中的菜叶、纤维等大块杂质,保护后续设备;沉淀池采用平流式或斜管沉淀池,表面负荷控制在 1.0-1.5m³/(m²・h),能去除 60%-70% 的悬浮物(SS),降低后续处理负荷。某住宅小区污水处理站数据显示,优化沉淀池运行参数后,出水 SS 可稳定在 50mg/L 以下。

-

生物处理技术是降解有机物的核心,主流工艺可分为活性污泥法与生物膜法两大类。活性污泥法中,A/O(缺氧 - 好氧)工艺通过微生物的代谢作用,将 COD(化学需氧量)去除率提升至 85% 以上,氨氮降至 5mg/L 以下,适用于中大型污水处理项目;生物膜法则采用生物滤池、生物转盘等设备,微生物附着在载体表面形成生物膜,耐冲击负荷能力更强,COD 去除率可达 80%-90%,尤其适合小型分散式污水处理场景。

-

深度处理工艺确保出水水质达标,针对一级 A 排放标准要求,需在生物处理后增设过滤、消毒单元。转盘过滤器(过滤精度 10μm)可将 SS 降至 10mg/L 以下;紫外线消毒(剂量≥20mJ/cm²)或二氧化氯消毒(投加量 3-5mg/L)能有效灭活病原微生物,使粪大肠菌群数≤1000 个 / L。在水资源短缺地区,可进一步采用反渗透技术实现中水回用,回用率可达 40%-60%。

二、分场景处理方案设计

生活污水来源广泛,不同场景的水量水质差异显著,需采用定制化处理方案:

-

城市集中式污水处理服务人口多(数万至数百万),处理规模大(万吨 / 日级),通常采用 “预处理 + 氧化沟 + 深度处理” 工艺。氧化沟通过延时曝气(污泥龄 30-60 天)实现高效脱氮除磷,总氮去除率≥75%,总磷≤1.0mg/L;污泥处理采用 “浓缩 + 脱水 + 无害化处置” 流程,脱水后污泥含水率≤80%,可用于填埋或焚烧发电。某省会城市污水处理厂升级改造后,出水水质达到地表水 Ⅳ 类标准,可直接用于河道生态补水。

-

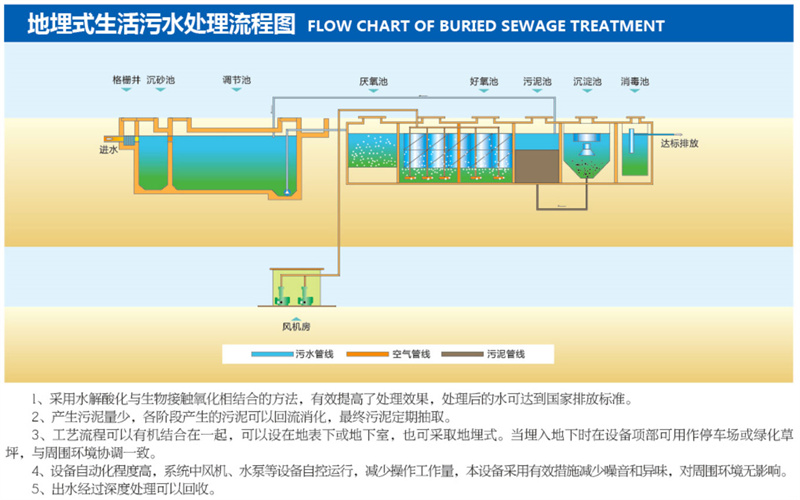

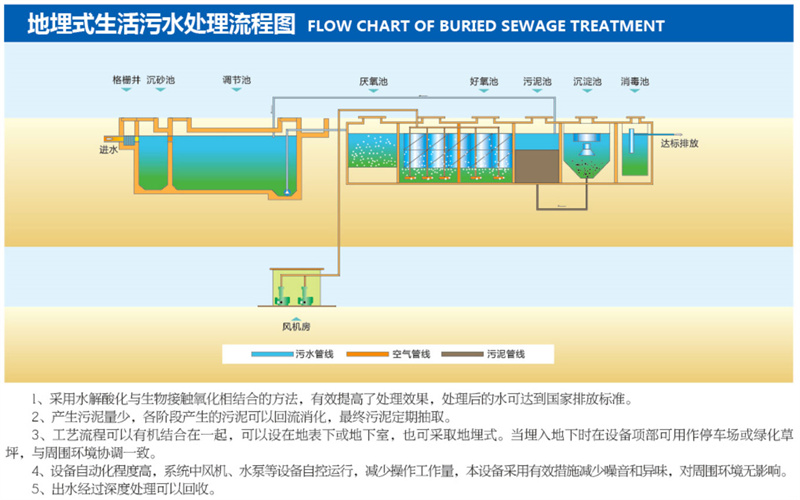

农村分散式污水处理面临水量小、运维能力弱的问题,推荐采用一体化处理设备。“缺氧 - 好氧 - 人工湿地” 组合工艺适应农村污水特性(COD 200-400mg/L,氨氮 20-40mg/L),处理规模 5-50 吨 / 日,运行成本 0.8-1.5 元 / 吨;设备采用地埋式设计,占地面积仅 10-30㎡,与周边环境融合度高。北方地区设备需增设保温层(厚度≥50mm),确保冬季(-15℃)处理效率不低于 70%。

-

住宅小区污水处理需兼顾处理效果与环境友好,“格栅 + 调节池 + MBR 膜生物反应器” 是优选方案。MBR 工艺通过膜分离与生物反应的结合,出水 SS≤5mg/L,可直接用于小区绿化灌溉;设备自动化程度高(PLC 控制),仅需每周巡检 1 次,适合物业管理模式。某高档小区应用案例显示,该系统中水回用率达 50%,年节约自来水费用超 12 万元。

三、政策标准与行业发展趋势

生活污水处理需严格遵循相关政策标准,《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)明确了各级排放标准的限值要求,其中一级 A 标准要求 COD≤50mg/L、BOD≤10mg/L、氨氮≤5mg/L。2025 年起,全国城镇污水处理厂将全面执行一级 A 标准,推动现有设施升级改造。

行业技术发展呈现三大趋势:智能化运维成为主流,通过物联网传感器(监测 pH、溶解氧等参数)与云平台结合,实现远程监控、故障预警,某试点项目通过智能运维使处理效率提升 15%;低碳处理技术加速应用,采用太阳能曝气、污泥沼气回收等技术,降低单位水处理能耗(目标≤0.25kWh / 吨);资源化利用水平提高,中水回用、污泥制肥等技术将生活污水转化为可再生资源,推动污水处理向 “环境治理 + 资源循环” 转型。

生活污水处理是改善人居环境、推进生态文明建设的重要举措。无论是城市、农村还是住宅小区,都应根据实际需求选择适宜的处理技术,确保污水达标排放或资源化利用。随着环保政策的不断收紧与技术的持续进步,生活污水处理将在水资源保护与循环利用中发挥更加重要的作用,为可持续发展提供坚实保障。

污水处理设备