生活污水处理一体化设备在政策、技术与运维的全方位实践指南

随着《“十四五” 城镇污水处理及资源化利用发展规划》《农村生活污水治理专项行动方案》等政策密集出台,我国生活污水治理从 “集中处理为主” 转向 “集中 + 分散” 协同推进的新阶段。在此背景下,生活污水处理一体化设备因能灵活应对分散式污水治理需求,成为城镇边缘区、农村地区、特殊场景污水达标排放的核心装备。本文将从政策要求、技术升级、案例解析、运维管理四个维度,全面解读生活污水处理一体化设备的实践价值与应用要点,为不同场景的污水治理提供专业参考。

一、政策驱动下的生活污水处理一体化设备:需求与标准双升级

近年来,国家与地方层面的环保政策对生活污水治理提出了更明确的要求,直接推动生活污水处理一体化设备的市场需求与技术标准升级,主要体现在以下三方面:

1. 治理范围扩大:从 “城镇核心区” 延伸至 “全域覆盖”

政策明确要求 2025 年底前,农村生活污水治理率需达到 40% 以上,重点镇、旅游景区、交通沿线等区域生活污水收集处理率需达到 80% 以上。传统集中式污水处理厂因管网建设成本高(农村地区管网建设成本可达 10-15 万元 / 公里)、覆盖范围有限,难以满足全域治理需求。而生活污水处理一体化设备无需大规模管网配套,可就近处理污水,成为农村、景区等分散场景的 “刚需装备”。

2. 排放标准趋严:从 “达标排放” 到 “资源化回用”

多地已将生活污水处理排放标准提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 以上,部分缺水地区(如华北、西北)更要求 “出水回用”。例如,北京市规定新建农村生活污水处理设施出水需满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB11/T 1612-2023)中 “回用类” 指标,COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L。这一要求倒逼生活污水处理一体化设备从 “基础处理” 向 “深度净化 + 回用” 升级,MBR(膜生物反应器)、NF(纳滤)等深度处理工艺的应用占比从 2020 年的 35% 提升至 2024 年的 62%。

3. 监管要求强化:从 “建设为主” 到 “建管并重”

政策明确要求生活污水处理设施需建立 “长效运维机制”,并接入当地环保部门的在线监控平台。例如,江苏省推行 “县 - 乡 - 村” 三级运维管理体系,要求生活污水处理一体化设备需具备水质在线监测(COD、氨氮、pH 值)、设备运行状态(曝气强度、水泵启停)远程传输功能,确保处理效果可追溯、运维责任可落实。这一监管要求推动设备向 “智能化 + 可视化” 方向升级,PLC 控制系统、云平台监控已成为主流配置。

二、生活污水处理一体化设备的技术升级:工艺优化与材质革新

为适配政策要求与不同场景需求,生活污水处理一体化设备的技术体系持续升级,核心体现在工艺优化与材质革新两大方面,直接影响设备的处理效率、使用寿命与运行稳定性。

1. 核心工艺升级:从 “单一处理” 到 “定制化方案”

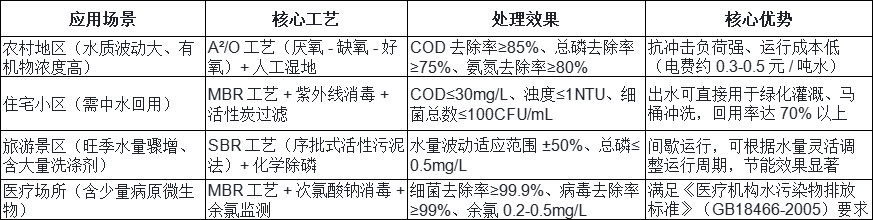

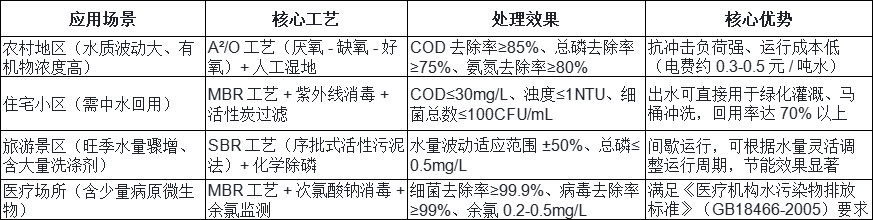

根据不同场景的水质特点与排放要求,生活污水处理一体化设备的工艺已形成 “分级定制” 体系,具体如下:

2. 设备材质革新:从 “普通碳钢” 到 “耐腐耐用材质”

2. 设备材质革新:从 “普通碳钢” 到 “耐腐耐用材质”

设备箱体与核心部件的材质直接决定使用寿命与运维成本,目前主流材质选择呈现 “差异化适配” 特点:

箱体材质:农村、潮湿地区优先选用玻璃钢(FRP),耐酸碱腐蚀、重量轻(比碳钢轻 40%)、使用寿命可达 20 年;城镇、低温地区选用 304 不锈钢,耐寒性强(可在 - 20℃环境下稳定运行)、抗冲击性好,适合车辆往来频繁的区域。

核心部件材质:曝气器采用 EPDM 橡胶(耐老化、不易堵塞,使用寿命≥5 年);膜组件选用 PVDF(聚偏氟乙烯)材质(耐污染、易清洗,膜通量衰减率≤10%/ 年);水泵叶轮采用铸铁 + 环氧树脂涂层(耐磨、抗腐蚀,适配含泥沙的农村污水)。

三、生活污水处理一体化设备的典型案例解析:场景适配与效果验证

不同场景的污水治理需求差异显著,以下通过三个典型案例,解析生活污水处理一体化设备的选型逻辑、实施过程与处理效果,为同类项目提供参考:

案例 1:某农村连片治理项目(安徽某村,120 户村民)

项目痛点:村民居住分散,污水含大量厨房废水(COD 约 400-600mg/L),无市政管网,冬季气温低至 - 5℃。

设备选型:2 台处理量 10m³/d 的 A²/O 工艺一体化设备(玻璃钢箱体),配套地埋式保温层(厚度 50mm),采用 “一户一井” 污水收集模式(每户建设简易化粪池预处理)。

运行效果:设备运行 18 个月以来,COD 去除率稳定在 88%-92%,氨氮去除率 82%-85%,出水达标排放至附近沟渠;冬季通过电伴热保温,设备未出现冻裂、运行中断问题;运维成本约 0.4 元 / 吨水(含电费、耗材费),村民人均月均承担费用不足 5 元,接受度高。

案例 2:某住宅小区中水回用项目(上海某小区,800 户居民)

项目痛点:小区绿化灌溉、道路冲洗年用水量约 3 万吨,依赖市政自来水,用水成本高;生活污水排放量约 150m³/d,需实现 “减排 + 节水” 双重目标。

设备选型:1 台处理量 120m³/d 的 MBR 一体化设备(304 不锈钢箱体),配套中水回用管网(覆盖小区绿化、30% 住户马桶冲洗),接入小区智慧水务平台。

运行效果:出水 COD 稳定在 25-30mg/L,浊度≤0.8NTU,回用率达 65%,年节约自来水 2.1 万吨,减少污水排放 1.8 万吨;通过智慧平台实现 “峰谷电价运行”(夜间低电价时段曝气,白天高电价时段减少能耗),年节省电费约 1.2 万元。

案例 3:某 5A 景区污水处理项目(浙江某景区,日均游客 1.2 万人次)

项目痛点:旅游旺季(4-10 月)污水量达 300m³/d,淡季仅 80m³/d,水量波动大;污水含大量洗涤剂(LAS 浓度约 10-15mg/L),需避免污染景区水体。

设备选型:2 台处理量 150m³/d 的 SBR 一体化设备(玻璃钢箱体),配套调节池(有效容积 50m³)、化学除磷装置(投加聚合氯化铝),采用 “分时段运行” 模式(旺季 2 台同时运行,淡季 1 台间歇运行)。

运行效果:旺季 COD 去除率≥90%,LAS 去除率≥85%,出水排入景区人工湖(湖体水质保持 Ⅲ 类);淡季运行能耗降低 40%,年运维成本约 8 万元,远低于传统处理站的 15 万元 / 年。

四、生活污水处理一体化设备的运维管理:痛点解决与长效保障

设备 “建得好” 更要 “管得好”,运维不当会导致处理效果下降、设备寿命缩短。结合实际运维中的常见痛点,以下提供一套可落地的运维管理方案:

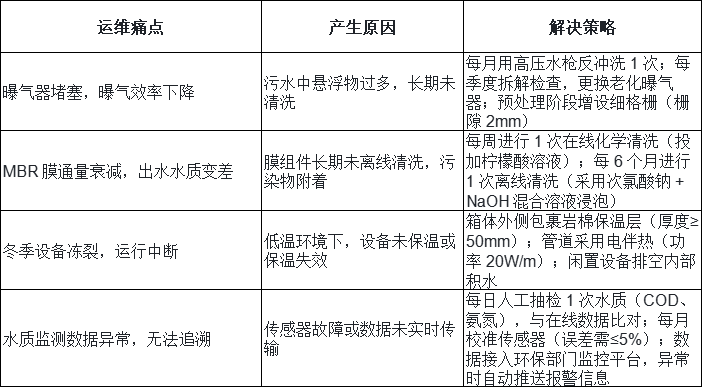

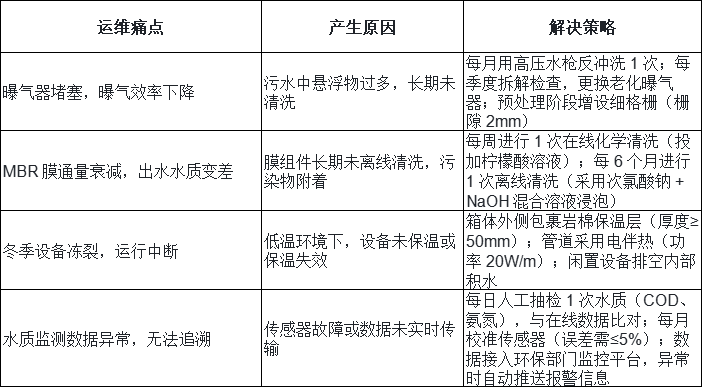

1. 常见运维痛点与解决策略

2. 长效运维机制建设

2. 长效运维机制建设

责任明确化:农村项目可采用 “政府购买服务 + 第三方运维” 模式,签订运维合同(明确处理效果、响应时间、运维费用);小区项目由物业负责日常检查,第三方负责技术维护,建立 “日巡查、周报告、月检修” 制度。

成本可控化:通过 “按量收费 + 补贴” 降低运维成本,例如农村项目可从村集体收入中补贴 30% 运维费,小区项目从物业费中列支运维费;推广 “节能改造”,如加装太阳能光伏板(可覆盖设备 30%-50% 的电费需求)。

人员专业化:定期开展运维人员培训(每年不少于 2 次),内容包括设备原理、故障排查、应急处理(如停电时的手动切换流程);建立运维人员持证上岗制度,确保操作规范。

五、未来展望:生活污水处理一体化设备的技术趋势与市场机遇

随着环保技术的迭代与治理需求的升级,生活污水处理一体化设备将呈现三大发展趋势:

“零碳” 化:集成光伏供电、厌氧产沼气等技术,实现 “能源自给”,例如某企业已推出 “光伏 + MBR 一体化设备”,年减碳量达 12 吨 / 台,契合 “双碳” 目标。

“微型化”:针对农村单户、两户的分散需求,研发处理量 0.5-2m³/d 的微型设备(体积仅 1.2m×0.8m×1.0m),采用 “无需值守、定期换耗材” 的运维模式,降低推广门槛。

“智慧化”:通过 AI 算法优化运行参数,例如根据历史水质数据预测污染物浓度,提前调整曝气强度与药剂投加量;结合无人机巡检,实现偏远地区设备的可视化运维。

结语

生活污水处理一体化设备已从 “备选方案” 成为 “主流选择”,其技术成熟度、场景适配性、运维便捷性均能满足当前政策要求与治理需求。在实际应用中,需结合场景特点精准选型、依托专业团队做好运维,才能充分发挥设备的污水治理价值。未来,随着技术的持续升级,生活污水处理一体化设备将在 “全域污水治理”“水资源循环利用” 中发挥更重要的作用,为我国生态环境改善提供坚实的装备支撑。

污水处理设备