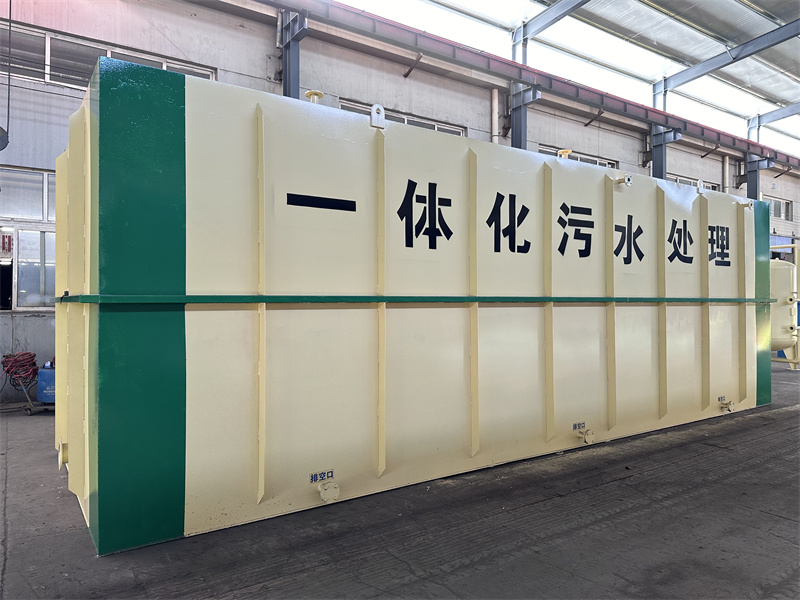

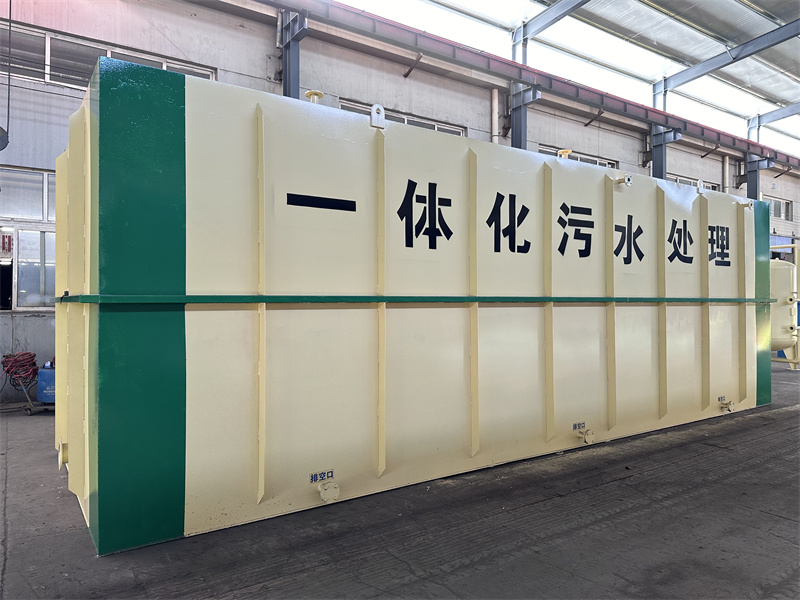

污水一体化处理设备的原理、优势及应用场景全解析

在环保政策日益严格、污水治理需求持续升级的背景下,污水一体化处理设备凭借高效、便捷、节能的核心优势,成为中小企业、农村社区、景区等场景的污水治理优选方案。该设备将污水处理的预处理、生化反应、沉淀、消毒等多个单元集成于一体,实现了污水 “收集 - 处理 - 达标排放” 的全流程闭环,有效解决了传统污水处理设施占地面积大、施工周期长、运营复杂等痛点。本文将从设备原理、核心优势、应用场景、选型技巧等维度,全面解析污水一体化处理设备的核心价值,为污水治理项目选型提供专业参考。

一、污水一体化处理设备的核心工作原理

污水一体化处理设备的核心逻辑是通过模块化设计,将传统污水处理工艺的多个环节高度集成,结合生化处理、物理过滤、消毒杀菌等技术,实现污染物的高效去除。其核心工作流程可分为四个关键阶段:

预处理阶段:污水通过格栅、沉砂池等预处理单元,去除水中的悬浮物、大块杂质、砂石等,避免后续设备堵塞,为生化反应创造条件。

生化反应阶段:这是设备的核心环节,主流工艺包括 MBR(膜生物反应器)、SBR(序批式活性污泥法)、AO/A2O(厌氧 - 好氧 / 厌氧 - 缺氧 - 好氧)等。通过微生物的代谢作用,分解污水中的 COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷等有机污染物和营养盐,实现污水的深度净化。

沉淀与过滤阶段:生化反应后的污水进入沉淀池,通过重力作用实现污泥与清水的分离。部分设备集成超滤膜、石英砂过滤等深度处理单元,进一步去除水中的细微悬浮物和残留污染物,提升出水水质。

消毒杀菌阶段:最后通过紫外线消毒、二氧化氯消毒等方式,杀灭水中的细菌、病毒等病原微生物,确保出水符合国家相关排放标准,可直接排放或回用。

不同工艺的设备针对不同水质场景优化设计,例如 MBR 工艺设备适合对出水水质要求高的场景,SBR 工艺设备则更适用于水量波动较大的项目。

二、污水一体化处理设备的核心技术优势

相较于传统污水处理站,污水一体化处理设备在设计、施工、运营等多个维度具备显著优势,成为污水治理领域的主流选择:

模块化集成,占地面积小:设备将所有处理单元集成于一个箱体或框架内,无需单独建设沉淀池、滤池等构筑物,占地面积仅为传统处理设施的 1/3-1/5,特别适合场地受限的中小企业、农村社区、景区等场景。

安装便捷,施工周期短:设备出厂前已完成内部管路、电气系统、工艺单元的组装调试,现场仅需进行基础浇筑、设备就位、管道连接和通电试水,施工周期通常为 1-2 周,远低于传统污水处理站 3-6 个月的建设周期。

自动化程度高,运营成本低:配备 PLC 控制系统,可实现进水、曝气、沉淀、排水、消毒等流程的全自动运行,无需专人 24 小时值守,仅需定期巡检维护,大幅降低人力成本。同时,设备采用高效节能的曝气系统、水泵等组件,能耗较传统设备降低 15%-30%。

处理效果稳定,出水达标率高:核心生化工艺经过优化设计,可适应不同水质、水量的波动,对 COD、BOD、氨氮等污染物的去除率分别可达 85% 以上、90% 以上、95% 以上,出水可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准或地方定制标准,部分设备支持回用处理。

适应性强,应用场景广:设备可根据处理水量(5m³/d-500m³/d)、水质特点(生活污水、工业废水、医疗污水等)定制化设计,既适用于农村生活污水集中治理,也可满足食品加工、纺织、化工等中小企业的废水处理需求,还能应用于景区、高速服务区、建筑工地等临时污水治理场景。

三、污水一体化处理设备的主要应用场景

污水一体化处理设备的灵活性和高效性,使其在多个领域得到广泛应用,核心场景包括:

农村及乡镇污水治理:针对农村污水分散、水量小、水质波动大、缺乏专业运营人员的特点,设备可实现单村或多村集中处理,无需复杂管网铺设,出水可用于农田灌溉或就近排放,助力乡村生态振兴。

中小企业废水处理:食品加工、造纸、印染、电镀等中小企业,污水排放量相对较小,建设传统污水处理站成本高、难度大。一体化设备可针对性处理工业废水,满足环保排放要求,同时降低企业治理投入。

市政及公共设施污水治理:高速服务区、景区、机场、车站等场所,污水产生集中且对环境要求高,设备可快速部署实现污水就地处理,避免污水排放对周边生态造成影响。

医疗及特殊污水治理:医院、诊所等医疗机构产生的污水含有病原微生物,专用型污水一体化处理设备通过强化消毒工艺,可有效杀灭有害病菌,确保出水符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)。

临时及应急污水治理:建筑工地、灾后临时安置点等场景,污水产生具有临时性、突发性,一体化设备可快速吊装就位,实现污水应急处理,避免环境污染扩散。

四、污水一体化处理设备的选型关键因素

选型是否合理直接影响污水处理效果和运营成本,需结合以下核心因素综合判断:

明确处理需求:根据污水排放量(日均水量、峰值水量)、水质指标(COD、BOD、氨氮、总磷、悬浮物等)、排放标准(国家一级 A/B、地方标准、回用要求)确定设备的处理能力和工艺类型。

匹配工艺类型:生活污水优先选择 AO/A2O、SBR 工艺设备;对出水水质要求高(如回用)可选择 MBR 工艺设备;工业废水需根据污染物类型(如高浓度有机废水、含重金属废水)定制专用工艺。

考虑场地条件:根据现场占地面积、地形地貌、安装环境(室内 / 室外)选择设备尺寸和安装方式(地埋式、地面式、移动式),地埋式设备可节省空间并隐藏外观,适合景区、居民区等场景。

评估运营成本:关注设备能耗、药剂消耗、污泥排放量等指标,选择节能高效、维护简便的设备,降低长期运营成本。同时,需确认设备供应商是否提供完善的售后维护服务。

核实资质与合规性:选择具备环保设备认证、ISO 质量体系认证的厂家,确保设备符合国家相关标准,避免因设备不合规导致环保验收不通过。

五、污水一体化处理设备的日常维护与运行要点

科学的维护的是设备稳定运行、延长使用寿命的关键,核心维护要点包括:

定期巡检与清洁:每日巡检设备运行状态(电压、电流、水泵、曝气系统),每周清理格栅、沉砂池的杂物,每月清洗过滤单元(如超滤膜、石英砂),避免堵塞影响处理效率。

药剂管理:根据水质变化及时调整消毒药剂(如二氧化氯、次氯酸钠)的投加量,定期检查药剂储存情况,避免药剂失效或泄漏。

污泥处理:定期排泥(一般每周 1-2 次),污泥需经脱水处理后按环保要求处置,避免二次污染。

设备保养:定期检查水泵、风机、阀门等易损部件的运行状况,及时更换老化配件;每年进行一次全面拆机检修,确保设备各单元正常运转。

数据记录与分析:建立设备运行台账,记录进水水质、出水水质、能耗、药剂消耗量等数据,通过数据分析优化运行参数,提升处理效率。

六、行业发展趋势:污水一体化处理设备的创新方向

随着环保技术的不断升级和政策要求的提高,污水一体化处理设备呈现出三大发展趋势:

智能化升级:集成物联网、大数据技术,实现设备运行状态实时监控、故障预警、远程控制,通过智能算法优化曝气、投药等流程,进一步降低运营成本。

资源化利用:将污水处理与水资源回用、污泥资源化结合,例如处理后的污水用于绿化灌溉、工业冷却,污泥经无害化处理后制成有机肥,实现 “变废为宝”。

低碳化设计:采用节能电机、太阳能曝气等低碳技术,优化生化工艺减少能耗,降低设备运行过程中的碳排放,契合 “双碳” 目标。

结语

污水一体化处理设备以其高效、便捷、灵活的核心优势,成为破解不同场景污水治理难题的关键装备。无论是中小企业的环保达标需求,还是农村社区的生态治理工程,选择合适的污水一体化处理设备,既能降低治理成本,又能确保出水达标,为生态环境保护提供有力支撑。在选型过程中,需结合处理需求、场地条件、运营成本等多方面因素综合考量,同时注重设备的日常维护与合规性。未来,随着智能化、低碳化技术的融入,污水一体化处理设备将在污水治理领域发挥更大的价值,助力绿色可持续发展。

污水处理设备